【ちきゅう部だより】第14回 コンゴの水産物-消費と保全-

こんにちは

どうぶつ基金事務局です。

本日は「ちきゅう部だより」コンゴからのシリーズ・第14弾をお届けします!

長年コンゴ共和国に住んでゾウと人間の共存問題に取り組まれている萩原幹子さんから届くお話。

今回はコンゴでの漁業や水産物のお話です。

日本では新鮮な魚が衛生管理されて販売されているので、

私たちは普通に食べたり買い物したりできています。

しかしながら日本の“普通”は世界中どこも同じ、ではありませんでした。

海はひとつでつながっているからこそ、遠く離れた地であっても

保全に取り組むことはとても大事なのだと考えるきっかけになります。

ぜひご一読ください。

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*

第14回 コンゴの水産物 -消費と保全-

コンゴには大西洋に面した約170キロの海岸があることを以前ご紹介しました。

首都ブラザビルは内陸にありますし、私は海よりも山の人間なため、あまり海洋生物のことには関心がなかったのですが、縁があってこの海岸で漁業をしている漁民のためのJICA(日本国際協力機構)プロジェクトのお手伝いをすることになり、コンゴの水産資源の問題をいろいろ知ることができました。

今回は水産物がどのように消費されているか、そして海洋生物保全についてご紹介します。

日本は島国なので海の魚の消費量が多いだとか、最近は魚の消費が減っているだとか言われますね。ではアフリカ人は何をよく食べるイメージでしょうか?

例えばケニアに行ったときは、草原での牛の家畜が盛んなので確かに牛肉がよく食べられていました。コンゴにはコンゴ盆地の熱帯林があるのでブッシュミート(野生動物の肉)をよく食べる印象を持たれるかもしれません。

それも事実ですが、実はとても魚好きな国民でもあります。古いデータではありますが、2002年には一人当たりの魚類消費量は年間24.9kg、2020年の日本人の魚介類消費量23.4kgより多い数値です。

(「PECHVALプログレス・レポート2013年」、https://www.jfa.maff.go.jp 水産庁)

西部~中部アフリカ:Google Mapより

地図を見るとわかりますように、国の面積に対して海岸線がとても小さい、つまり漁ができる海域がとても限られているため、海の魚は日本ほど豊富にありません。代わりに国内に無数に流れる川のおかげで、川魚は非常によく捕られて食べられています。

ではその限られた海岸線で行われている海洋漁業についてご紹介します。

2012年から6年間、JICAの「ポワント・ノワールの水産物バリューチェーン改善プロジェクト」が行われました。これは漁師から仲買人、小売り、消費者までのすべての段階で、流通する魚の価値を高めることを目指すプロジェクトです。その中には鮮度のいい魚を取引するための漁業センターの建設も入っていました。

まずは、漁業に携わる人々を対象に聞き取り調査を行って漁業の実態をつかむところから始まりました。JICAはこのような水産プロジェクトを同じく大西洋に面した西アフリカの国々で行っていますが、私は初めてのことで、魚を生で食べる日本人にとって驚くべき状況が多々明らかになりました。内陸の首都ブラザビルに住んでいる私やコンゴ人にとっては海の魚はすべて冷凍されて売られているものですが、ポワント・ノワールという港町ではそこで水揚げされた「新鮮なはずの海の魚」が、ひどい環境で売り買いされていたのです。

コンゴの海洋漁業は「企業漁業」と「零細漁業」に分かれていて、プロジェクトが対象としていたのは零細漁業のほうです。

企業漁業といっても日本の遠洋漁業に出るような大型船ではないですが、零細漁業が木彫りの数人乗りボートで行うのに比べて、魚を多く運ぶことのできる船なので、捕りすぎて「持続可能」と言えない可能性のある活動は支援の対象になりません。漁をする海域も分けられていますが、企業船が零細漁業の海域に進入してくることもあるのです。一方零細漁業者たちは厳しい条件の中で海に出て漁をしており、彼らの生活レベルの改善も目指すところのひとつでした。

ベナン人が浮魚漁をするポポ型と呼ばれるやや大きめの舟

零細漁業も浮魚漁と底魚漁に分かれています。浮魚漁はサーディネルやトビウオなど海面近くのほうに群れで泳いでいる魚を捕るもので、これはコンゴに移民として住み着いているベナン人漁師たちがメインに行っています。夕方漁に出て夜な夜な網で漁をして、明け方に帰ってきます。

かたや底魚漁はもっと海面から下のほうにいる中型から大型の魚を釣り上げるため、浮魚漁よりも遠方に出て探し回って数日から1週間後に戻ってきます。保冷庫に氷を持って行きますが、3~4日後には氷も溶けてしまいます。

このようにして海で釣られた魚は砂浜に水揚げされ、待ち構えている仲買人たちがケース単位で買い取ります。それをその場で小売りする販売人や、市内の市場に持って行く小売人たちがいて、毎朝水揚げのある浜は大賑わいです。ところが砂浜でそのまま小売りされている魚を見ると、当時は砂浜の上に直接置かれていて、砂がついていました。魚は海で砂まみれになっているわけではないのに、砂がついているほうが「新鮮なイメージ」を消費者が持つ、ということで砂をわざわざつけていたのです。この砂浜直(じか)置きはさすがに、砂浜は人間だけでなく犬も歩いていますし、ごみも捨てられていますし、清潔とは言えません。また、もうひとつ、砂浜での売買には屋根がありませんでした。鮮魚は日光にさらされるとどんどん鮮度が落ちていきます。早朝から水揚げがあるので最初は日光が強くないとはいえ、10時ごろまで販売が続くので日は高くなってきます。

水揚げは朝6時、7時ごろから始まります。漁師、仲買人だけでなく「コロマン」と呼ばれる荷物運び人の仕事も重要です

このような販売人に対して、プロジェクトのコンサルタントの日本人が魚の価値を上げるには鮮度が大切だということをワークショップで教え、販売人たち自らイニシアチブをとってもらい、徐々に魚箱と呼ばれるケースの上や、壊れた保冷庫の上など、何かしらの台の上で売られるようになりました。またパラソルを皆に買い与えるというプロジェクトでもないため、これも自主性を重んじて、自らの日よけ雨よけにもなる、とパラソルを買ってその下で売る人も増えました。

魚箱と呼ばれるケースの上に魚を並べるようになりました

浜から市内の市場に持って行って売る小売人たちは、市場の木製の販売台の上に魚を置いて、時には砂をつけたりして、ハエもたかっている状態で売っていました。消費者にも「鮮度・衛生が大事」という常識があまり無いため、当たり前のことだったのです。しかもいよいよ魚がくたびれてくると、値段を下げて売らざるを得ないため、鮮度が悪くても安く買うのを好む消費者もいました。これにはまた別の担当コンサルタントの日本人が、ある市場でトライアルとして販売台をタイル製にし、氷を打って販売してもらおうとしました。ところがこの販売台の女性は、与えられた氷を飲み物を冷やして売るのに使ってしまったり、教えられたとおりに魚に氷を打たずに売っていて、コンゴ人がいかに「変わる」のが難しいかを知ることになりました。

雨が降った後の市場(市内)はゴミの混じった水たまりができ、歩くのもたいへんです

タイルに氷を乗せて鮮魚を売る実験に協力してくれた人。お客は時には冷凍庫から出してきたと思い込んで敬遠されることも!

プロジェクトは日本のコンサルタント(水産の専門家)がコンゴの漁業省、ポワント・ノワール支局の局長以下、職員と一緒に実施していました。本省の幹部や支局長は最初のころに研修で日本に呼んでもらい、長崎の漁港で魚がいかに新鮮なまま取引されているかを見学して帰りました。

ですので、役人たちはわかっているのですが、それを販売の現場の人々にわかってもらうのは、簡単なことではありませんでした。鮮度を落としてしまい消費者の健康を害するばかりか、最終的に捨てられることになっては、資源の無駄遣いにもなってしまいます。そこで、魚の鮮度を維持して取引するための、製氷機を備えた漁業センターが浜辺に建設されました。屋根のある場所で、魚には氷を打って売り買いを実践するための場です。開業直後はなかなかその前の浜で水揚げしてくれなかったり、買い手が来なくなったりでたいへんでしたが、開業からもう5年以上たち、すっかり定着しています。

市内の市場よりは魚の質が良い、と遠くから買い求める人もいます。

JICAプロジェクトで建設された零細漁業支援センター、日本の国旗が

目の前の浜で水揚げされた魚の卸売りと小売り、両方行われます。私も出張時にはクーラーボックスに入れて鮮魚を買って帰りました

この零細漁業による水揚げでは季節変化はありますが、スズキやタイ、カツオのような魚や舌平目など様々な魚が見ることができます。なかでも驚くのはサメの量です。サメは、子ザメは煮込みにするそうですが、大きいものは臭いがあるため、塩漬けにして乾燥させます。ヒレは中華料理のふかひれスープにするために価値があり、セネガル人が

買い取り、中国人に売っているそうです。

群れで捕られた子ザメ

このふかひれスープの「ひれ」のために、世界ではサメが乱獲されて、多くのサメの種が現在保護対象になり、輸出入が規制されています。

コンゴのサメはどうなのか、というとやはり、保護対象種も捕獲されていました。

浜には統計係の水産局員が駐在していて、水揚げされた魚の種と量をサンプリングで記録しています。が、このサメ問題については当時まだ、国際的に問題になっていることが現場には知られていませんでした。

あるときは浜一面に大量のサメがきれいに並べられていたこともあります。正直、こんなに取っていて大丈夫なのかなあ、と内心私も心配していました。

サメも回遊するので年中捕れるわけではありませんが、捕れるときはこのように大量に捕られます(2014年撮影)

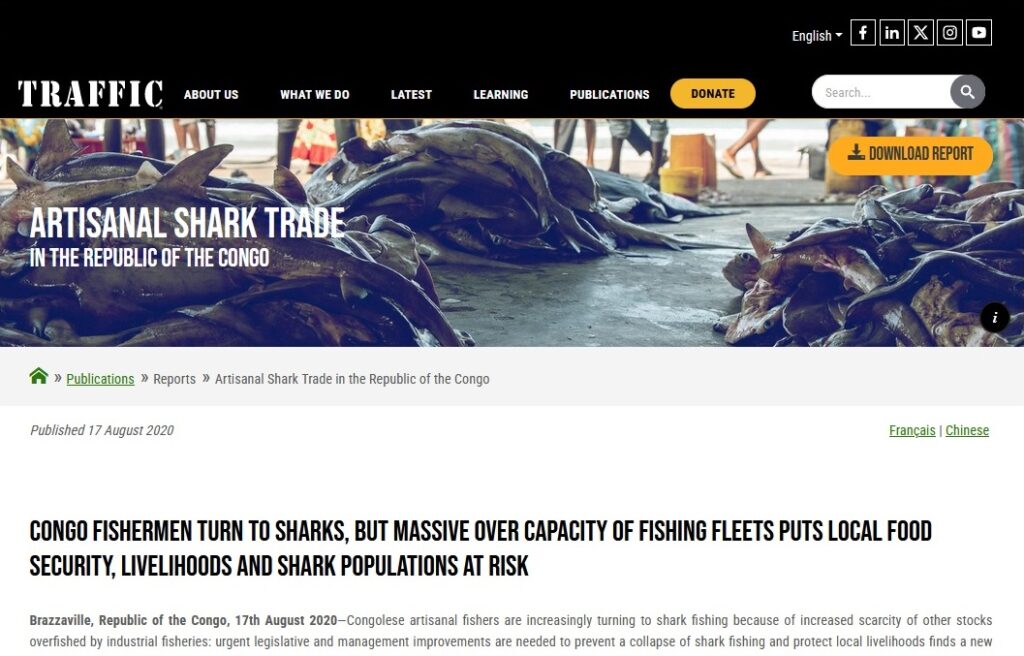

するとJICAのプロジェクトが終わってから、2019年に、野生生物の国際取引を専門とするTRAFFICという国際NGOが調査を行い、レポートが2020年に発表されました。サメ漁は大型船ではなく沿岸の零細漁業で行われていること、サメの量は沿岸の海洋漁業で捕られる魚の3割を占めることがわかりました。また絶滅危惧種とされているシュモクザメ(ハンマーヘッドシャーク)も世界で4番目に多く捕られていました。

捕られるサメ、ヒラメは42種にのぼり、そのうち15種はワシントン条約の附属書IIに当時掲載されていた、絶滅の恐れがあるので国際取引が規制されている種でした。

https://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/epayk2w7lwx9/5rmz71jl

トラフィックのレポート:「コンゴの漁師はサメ漁に力を入れ始めたが、非常に多すぎる漁業船のせいで、地元の食糧、生活とサメが危機にさらされている」

ここで話は脇にそれますが、サメについて少し書かせていただきます。

日本人にはサメと言えば人を襲う怖い魚というのが第一印象でしょう。

実は日本でもサメは捕られていて、肉は非常に身近なところで食べられています。何かというと、はんぺんによく使われているのです。

ところがこのサメも他の魚と同じように捕っていると、気が付くと手遅れになってしまうほど減少する恐れがあります。サメは繁殖が他の魚に比べてとても遅いからです。大雑把な比較ですが、魚が百万個という単位で産卵するのに対し、サメは多くて300個、少ない時は1個。魚の寿命が30年程度なのに対し、サメの中には300年も生きるものがいます。つまり少しずつ繁殖してゆっくり長く生きる生物なのです。

そのため、研究者やNGOの働きかけで、前述しましたように特に「ふかひれ」のために捕られて輸出されるサメを規制する動きはワシントン条約でも進んでいます。取引の実態がわかっていないことも多いので、きちんと捕獲、取引を記録する対象にしましょう、ということになっています。世界中からの最大のフカヒレ輸入量を誇っていた香港では、すでにNGOの先導で普及教育が進んでいます。BLOOM Hong Kong というNGOが行った2009年と2014年のアンケート調査では人々の認識も大きく変わり、フカヒレを食べなくてもよい、という意識が高まりました。一番フカヒレを食べる機会となっていた結婚式を含み、メニューからフカヒレを外すホテルも2011年には4軒のみでしたが、2019年には42軒にも増えました。

ひるがえって日本人は、魚が食べられなくなる、規制対象になる、と聞くとまるで悲劇のように大騒ぎして反対したりする傾向が無いでしょうか?このような香港の素早い対応に感心するばかりです。

BLOOM Hong Kongo はフランスに本部があるNGOです。

https://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/ky1790muiohn/5rmz71jl

世界のサメ、香港のフカヒレに関する詳しい情報はこちら↓

野生生物保全論研究会 漁業のページ

https://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/h0y6b3cef0fq/5rmz71jl

コンゴの沿岸の話に戻ります。サメ以外の魚については、コンサルタントの専門家の方によると、時々1メートル以上あるような大きな魚も獲れているということは、資源はまだ十分あるようだということでした。というのも先に書きましたベナン人の漁師たちは、ベナンの海で資源を枯渇させてしまい、小さい魚しか獲れなくなったため、コンゴに移住してきたそうです。

それで彼らがメインに行っているサーディネル漁は、当時たいへんな大漁つづきだったのですが、資源の有効な活用と市場管理のために、約240艘ある舟をAグループとBグループに分け、一日交代で漁に出ることにしていました。われも、われもと海に出るのではなく、このように自主的にルール作りをしていることはすばらしい、と日本の専門家も驚いていました。

さて、消費側のことを書いてきましたが、それに対する保全の体制はどうなっているかと言いますと、陸上哺乳類に取られているような保全対策はほとんど無いと言っていいほど、取られていませんでした。資源量を知るには、捕獲量のデータを集めて、捕れる量が減ってきているかどうかを長期に見て行くことが大事ですが、そのデータ収集態勢が整っていなかったため、海の魚、川魚いずれも国際機関などの援助ではまずそこから始めています。海洋漁業については特に外国の保全NGOが、種の同定について教えに来たりしています。

マンタも絶滅の危機に瀕していますが、漁師たちは知らずに捕ってしまうので、普及教育が必要です(2018年撮影)

また、2022年にはコンゴにも初めて海洋保護区が制定されました。全体で約4000平方キロメートルの面積になる、大西洋に面した沿岸を含む三か所が指定されました。これにはオサガメの営巣地、ザトウクジラなどの繁殖生息地も含まれます。この地域では沿岸地域社会の経済活動は認められますが、外部からの違法漁業船は排除されます。

ツーリズムの回にも出てきたWCSというアメリカ本部のNGOが、この制定のイニシアチブを取りました。まずは制定という大きなステップを踏み出したところですが、これからその保護区の管理、違法行為の監視・摘発などを現地政府と行っていくそうです。WCSは隣国ガボンの海洋保護区にも携わっています。海洋生物には国境は関係ありませんので、このように国をまたがり広域にわたって、その生息域を守っていくことが重要なのです。が、それぞれの国で働きかけをして保全を実現していくことは容易でなく、専門性や交渉力のいるたいへんな仕事です。

WCSコンゴの海洋プログラムのウェブサイト

(詳細なレポートのリンクもあります(英語))

https://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/mphr17b5mye6/5rmz71jl

萩原幹子

プロフィール

日本で会社員をしながら野生生物保全論研究会(JWCS)など

複数のNGOのボランティアを経て退職後、

2002年イギリスのケント大学で保全生物学修士取得。

2004年から3年半、中部アフリカのコンゴ共和国オザラ国立公園で、

マルミミゾウの畑荒らし問題の調査にたずさわり、そのままコンゴ共和国在住。

現在はフリーランス・コーディネーター、JWCSのプロジェクトスタッフ。

2021年から再びオザラ国立公園でマルミミゾウの畑荒らし問題に関するプロジェクトを実施中。

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*

あなたのご寄付が、地球を守ります。

知ることは、アクションの始まりです❣

https://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/y5koqxd3enes/5rmz71jl

※毎月のご寄付へすでにご参加いただいているにもかかわらず、

再度のご案内となりました場合は失礼をご容赦ください。

※金額変更はこちらのフォームからお申し込みください。

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*