【ちきゅう部だより】第15回 コンゴの農畜産業と食糧問題

こんにちは

どうぶつ基金事務局です。

本日は「ちきゅう部だより」コンゴからのシリーズ・第15弾をお届けします!

長年コンゴ共和国に住んでゾウと人間の共存問題に取り組まれている萩原幹子さんから届くお話。

今回はコンゴでの主食や農畜産物などのお話です。

人のカラダは食べたものでできている、といわれていますがどんなものを食べるかというのは大事ですよね。

カラダによいものを摂りたい、と健康志向は世界中で高まっています。

しかし国によっては、栽培や飼育などの問題や壁があることで容易に実現できない事情もあります。

ぜひご一読ください。

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*

第15回 コンゴの農畜産業と食糧問題

前回はコンゴ人が魚をよく食べることに関連して水産物の消費と保全のことを書きましたが、今回は主食の農産物やその他の食糧について書かせていただきます。

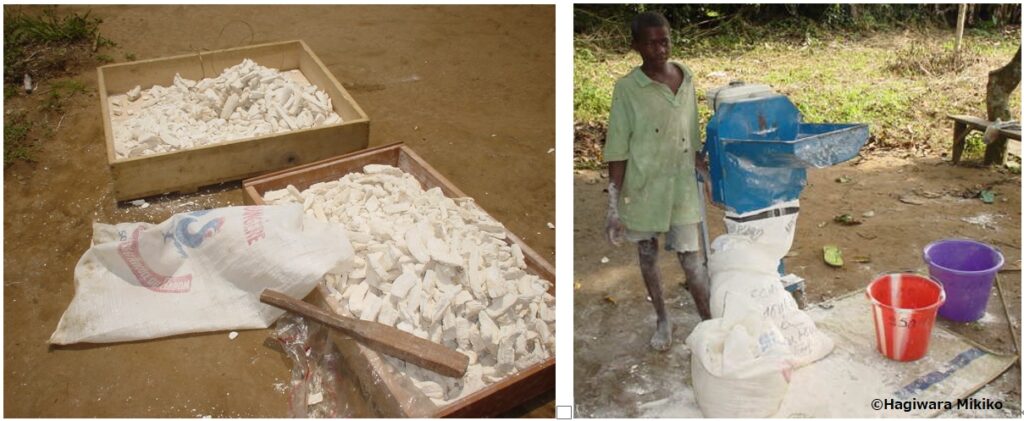

アフリカと言っても54か国それぞれ違いがあるように、主食も国によってさまざまです。トウモロコシ(メイズという甘くないもの)、小麦粉をベースとしたクスクス、米、キャッサバ芋、モロコシ、ヤムイモ、タロイモなど、それ以外にスパゲッティやパンも食べられています。コンゴの主食は、キャッサバ芋です。キャッサバ芋は「タピオカ」の原料というとわかりやすいと思いますが、東南アジアでも、原産地の中南米でも植えられて食べられています。アフリカではナイジェリアとコンゴ民主共和国、いずれも人口が多い国の生産量が多くなっています(ウィキペディア)。

掘り出したキャッサバ芋・・・皮をむいて水に漬けます

日本人にとって日本米が必須な人が多いように、キャッサバ芋はコンゴ人にとって必須です。ある研究者によると、コンゴはアフリカの中でもキャッサバ芋の主食率が最も高い国だそうです※1。

確かにコンゴ人と暮らしていると、本当にキャッサバが好きだなあと感じます。なぜでしょうか?

キャッサバの食べ方は大きく分けてふたつあります。芋を収穫したら皮をむいて、数日間水に漬けて発酵させ、毒素を抜きます。その状態で天日で乾燥させたものを粉にし、食べるときに熱湯でこねて団子にするものを

「フフ」と呼びます。もうひとつは、水から出したらざるで濾して繊維分を取り除き、水分を出し切ったものをこねて葉で包んで蒸します。

これを「モングエレ」または「クワンガ」と呼びます。フフは水分を多く含んでいるので食感が軽く、モングエレは「ちまき」のようにキャッサバが凝縮していて重いです。いずれも無味で、おかずと一緒に食べます。

天日で乾燥させたキャッサバ芋(左)それを粉砕機で粉にする(右)

毒素の抜けたキャッサバの繊維をざるで除く(左)それをこねる(右)

最近は機械化もされています

それぞれおかずと、左がフフ、右がモングエレ

フフもモングエレも、お腹にどっしりくる感じがあります。それがコンゴ人にとっては大事なようです、お腹がいっぱいになることが。日本人が想像するような「芋」という感じは全くしません。ごはん(お米)やパスタ類は軽く感じられ、山盛り、大量に食べなければ満腹感が得られないのです。

ところが日本でまずいお米などまず無いと言っていい日本人の私にしてみると問題は、すべてのフフやモングエレがおいしいとは限らないことです。

生産地、生産者、加工人によって本当に変わります。産業化されておらず、すべて個人の手によるためです。キャッサバを十分発酵させていないと臭みがありますし、使う水のせいで臭いがしたり黒ずんだりすることがあります。

もちもちしているべきモングエレは、加工人によっては十分こねられておらずぱさぱさしていたり、水分がありすぎてネトネトしていたり、砂や汚れが入っていたり。

なので私も毎日食べても平気ではありますが、住んでいる村ではできるだけ質の確実な、知り合いの加工女性から買うようにしています。コンゴ人もその問題に慣れているので対策があるのかと思いきや、当たりはずれがあるのが当然のような感じもあります、「今日のこのクワンガはまずいわ」と言って。というのも首都では商売人が加工人から仕入れて売っているため、同じ人から買っても当たり外れがあるのです。

キャッサバが大事なだけあり、すべて国内で自給されています。

農業と言えばキャッサバが基本です。これはコンゴ人の国民性に合っているというか、キャッサバのせいで怠け者になったのかわかりませんが、キャッサバの栽培はあまり労働を要しません。植えるときは、草原地帯の南部ではトラクターで耕したあと茎を差すだけです。森林地帯では鍬を使って盛り土をしてから茎を差します。地方の土の質によって、収穫まで9か月から15か月と時間がかかるのが問題ですが、植えたあとは収穫まで1回から3回、草刈りをするだけでよいです。肥料や農薬は不要です。収穫したらすぐ加工に取り掛かれます。

手入れのほとんど要らないキャッサバ畑

お米はあまり好まれないと書きましたが、学校給食や災害地の食糧援助、西アフリカからの移民などにはよく食べられており、そのほとんどすべてがアジアからの輸入です。そこで食料自給の観点からも、稲作を推奨する国際援助などがありますが、先ほど書きました国民性から、稲作はとても難しいです。水田ではなくて、アフリカに適した陸稲という、土に植えて雨季に雨水で育て、3か月で収穫できる稲があるのですが、機械化する規模ではないので種を植える作業、除草、収穫も手で、そして乾燥、脱穀、精米という大昔に日本人が手作業でやっていたことを、コンゴ人がやるのはたいへんです。特に3か月目は鳥が稲穂を食べにくるのを防ぐ対策のために、毎日田んぼにいなければなりません。いかにキャッサバのほうが楽かおわかりいただけると思います。

コンゴの稲作地―日本の水田風景とは違う感じでしょうか

実は日本の方からの依頼で、私もコンゴ人農家に稲作を試しにやってもらいましたが、アジアの輸入米があまりに安いので、上記のような作業のコストに対し、収入が見合いませんでした。収穫高も思うほど出なかったのです。

そこまでしてコストをかけて米を作らなくても、安いしほどほどにおいしい輸入米を食べればよいではないか、そもそもコンゴ人はキャッサバのほうが好きなのだから、というのが実際のところです。お米の食べられ方も日本人からはちょっと想像を超えていて、おかずと一緒には食べないことも多いです。子どもや大人の腹の足しとして、油と塩で味付けしただけ、時にはトマトピューレで色付けされたものが、単独で食べられるのです。

食糧の自給問題について触れましたが、ここ数年コンゴでも食料自給率を上げることが大統領の掲げる目標になっています。ちなみに先進国では、カナダ221%、オーストラリア173%、アメリカ115%、フランス117%、ドイツ84%、イタリア58%、イギリス54%、そして日本は38%と非常に低いです。

(農林水産省「世界の食糧自給率」よりhttps://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/013-4.pdf)

コンゴはどうかというと、前回も触れましたがデータ収集するところから問題ですので、正確な数字はわかりません。が、食料が十分に無いのか、貧困のためなのか明確ではありませんが、国民の88%の世帯で安定的な食料へのアクセスが無い、というデータがあります。

(国連開発計画のサイトよりhttps://www.undp.org/fr/congo/blog/urban-agriculture-response-food-insecurity-brazzaville)

農作物についてはキャッサバ以外にもさまざまな穀類や根菜類、葉野菜などが作られています。特に近年は多くは西アフリカ人(コートジボワール、マリ、ベナンなど)やルワンダ人、カメルーン人などの主導によって、これまでコンゴであまり作られてこなかった豆類、じゃがいもやきゅうり、茄子、ピーマン、キャベツなども多く作られるようになりました。

一方で、問題になっているのはたんぱく源です。

前回書きましたように、川が豊富なので川魚は非常に一般的に食べられています。ナマズ系の魚は生きたまま水に入れて輸送され、市場でも生きたまま売られています。また、鮮魚を輸送するシステムが整っていないため保存がきくように、産地で燻製にしたり、塩漬けにして乾燥させた状態(塩干)でも売られています。

川魚の燻製―鮮魚が無い地方もこうやって魚を食べることができます

動物系たんぱく源は、昔から家畜としてニワトリやヤギが飼われていますが、これらは地方では庭先レベルで、自家用に年末年始などの祝い事で食べられるのが主でした。いつ頃からかわかりませんが、私が2008年に首都に住むようになったころにはすでに、輸入の冷凍チキン、牛肉などが首都圏では一般的になっていました。それが地方への道路が整備されるにつれ、首都圏だけでなく地方まで、どんどん冷凍食品は普及していきました。これは中南米やインド、フランスから10キロ、15キロの段ボール入りで輸入され、それを小売り業者が仕入れて、キロ単位で冷凍食品店や市場の販売台で売るのです。

庭先で飼われるのは主にバテケ鶏と呼ばれるローカルのニワトリ

チキンについてはもも肉が一番安く、キロの小売り単価が約300円、つまり100グラムたったの30円です!家族が多いアフリカですので、100グラム単位で買うことはなく、1キロ、500グラム、250グラムで売られます。遠い中南米から生産者の販売価格以外に輸入業者の利益、輸送費もかかっているのに、どうしてこんなに安いのか、と心配になります。

コンゴ人たちも次第に、ホルモン剤を使って大きくしているに違いないような肉を食べるのは健康に良くないと言い始めました。が、肝心の地産の鶏肉は逆にとても高いので、あまり食費をかけられない庶民の家庭ではどうしても、冷凍肉を買わざるをえないのが現実なのです。

冷凍チキンのもも肉・・・脂肪もたっぷり。地鶏にはあまり脂肪はありません

その国産の地鶏は一羽が800円ぐらいで、自分で絞めなければなりませんが、冷凍の輸入ホールチキンはすぐ料理できる状態で500円ぐらいで買えます。地産のヤギ肉は1キロ1,750円、牛肉(チャド牛というアフリカのコブ牛)

はキロ1,100円、豚肉は900円と、コンゴ産の蛋白源は高いのです。ほかにカモやホロホロチョウも飼育されていますが、高いので庶民はなかなか食べることはできません。

現在年配になっているコンゴ人によると、彼らが若かったころには冷凍肉は無かったし、簡単に病気になって早死にすることもなかった、これらは輸入冷凍肉による食生活の変化のせいだ、と言います。実際に脳梗塞や、脂肪の取りすぎと思われる高血圧による成人病、糖尿病も増えており、本当に40代、50代で亡くなってしまう人も多いのです。冷凍肉と油を多く使う料理による食生活に問題が無いとは言い切れないと私も思います。

が、この輸入肉自体が、食べすぎると健康に影響を与えるかどうか、きちんとした調査も無いので正確なことはわかりません。

それでもあまりにも輸入の冷凍食品を商売にする人も、それを買う消費者も増え続けるため、政府も食糧自給率アップの命題のもと、家畜促進政策に乗り出しました。これまでも養鶏が中規模に行われ始めていましたが、問題は飼料でした。餌にするトウモロコシや大豆などの生産が自国では足りず、隣国などから輸入していたので、飼料代が高くつき、どうしても販売価格も高くなってしまいます。鶏肉用のニワトリはうまくいかず、鶏卵用の養鶏にシフトし、それまで卵はヨーロッパからも輸入されていましたが、近年は卵は十分国内で賄われるようになっています。

(ちなみに卵一個は30~40円ぐらい、物価のわりに高めです)

そこで農業大臣は、農業援助プロジェクトによって家畜の飼料とするためのトウモロコシ、大豆の栽培を推進しました。農家のグループは広大な100ヘクタールの土地を政府のトラクターで耕運してもらい、種や肥料も与えられ、倉庫も建ててもらいます。自己負担なのは労働力のみです。抱き合わせで政府の関係者が経営する飼料製造会社が買い取ってくれるようになっているのです。そのような特別農業地区が全国各地に次々作られています。

家畜と農業の特別区。一番下、キャッサバ芋も促進されています

(農畜水産省のフェイスブックより)

農業のほうをまず軌道に乗せ、そして鶏肉用の養鶏所のプロジェクトも実施されました。これはつい最近、育ったニワトリが売られ始めるようになったところですので、これからちゃんとうまく継続されていくかどうかが注目されます。テレビでは若者の雇用創出にもなっている、と宣伝されています。養豚もうまくできれば一頭あたり高く売れるため、近年人気なので、このプロジェクトにも含まれています。コンゴには日曜日に「ングル・マコ」というメニュー、豚肉とプランタンバナナを食べる文化があります。

個人経営の小規模な養豚も多いです

世界的には、このような大々的な農業開発や、畜産業の拡大は環境問題になっていることを聞いたことがある方もおられるでしょう。農業では特にインドネシアのアブラヤシのプランテーションが、森林破壊と野生生物の生息地の破壊をもたらしています(その油を使用した食品や化学製品を私たちも多く消費しています)。

畜産業では、牛を育てるのに必要な牧草地の面積を確保するための開発問題、牛が発するげっぷがメタンガスを発していて地球温暖化につながるなど、増える人口に伴う食糧の大量消費は確実に環境に負荷を与えています。

詳しくはこちら

「牛のゲップだけじゃない。肉の大量消費が引き起こす10の環境問題まとめ」グリーンピースhttps://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/d0b1htv4l1z6/5rmz71jl

私個人の意見としては増える人口に対して食料を確保するのではなく、地球のキャパシティ(収容力)に合った人口に調整する方策を取るべきではないかと思います。そのような「キャリングキャパシティ」に関する研究をした学者もいて、わずか94人の中国のある農村で行われている農畜業ですら、その利用面積からすると持続可能ではないという結果だったそうです※2。

ではコンゴではこんなに農畜産業を促進していて大丈夫なのでしょうか?

きちんとした環境インパクトの調査など行われていないと思いますが、ぱっとみたところ、問題なさそうに見えます。なぜなら、コンゴにはまだまだ広大な草原地帯が未使用のまま残っています。国土面積は日本とほぼ同じですが、人口はたったの500万人、日本の24.5分の一ですし、約7割の人口が南部の都市部に集中していると言います。

北部はコンゴ盆地の一部を成す熱帯林なので大規模な農業は無理ですが、中部から南部には草原地帯が多く、しかし、森でないということはつまり土地は肥えていないので、昔からあまり農業にも使用されてこなかったのです。

大統領が私的に行っている牛の牧場も、こうした草原で行われています。そして推進されている養鶏や養豚は、囲われた畜舎の中ですので、牛の放牧のように大きな面積を必要としません。養鶏で出る、ニワトリの糞尿を吸収したおが屑も、農業の肥料に使われています。少なくとも、環境問題を起こしている外国の大規模畜産業者からたんぱく源を輸入するよりは、環境負荷の少ない自国で生産する食料のほうがよさそうです。

チャド牛の放牧―チャド人がキャンプしながら連れ歩いていますが、

最近は農地が増えてきて進入被害も頻繁になってきました

最近「地産地消」とよく言われますが、国家レベルで、自分の国で作って食べるということが、コンゴでも改めて見直されています。

「オーガニック」という言葉もよく使います。アフリカは外国から安い大量生産品が入って来やすく、これまでは「お腹がいっぱいになればいい」食でしたが、体にいいものを食べよう、という意識も高まってきています。

※1 平野克己「経済大陸アフリカー資源、食糧問題から開発政策まで」

中公新書(2013年)

※2 「Carrying Capacityからみた自然生態系と人間活動の関係」

出村克彦他、2002

https://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/dyh145kudjin/5rmz71jl

萩原幹子

プロフィール

日本で会社員をしながら野生生物保全論研究会(JWCS)など

複数のNGOのボランティアを経て退職後、

2002年イギリスのケント大学で保全生物学修士取得。

2004年から3年半、中部アフリカのコンゴ共和国オザラ国立公園で、

マルミミゾウの畑荒らし問題の調査にたずさわり、そのままコンゴ共和国在住。

現在はフリーランス・コーディネーター、JWCSのプロジェクトスタッフ。

2021年から再びオザラ国立公園でマルミミゾウの畑荒らし問題に関するプロジェクトを実施中。

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*

あなたのご寄付が、地球を守ります。

知ることは、アクションの始まりです❣

https://i.r.cbz.jp/cc/pl/gxrx5667/wxe8u6fwopu7/5rmz71jl

※毎月のご寄付へすでにご参加いただいているにもかかわらず、

再度のご案内となりました場合は失礼をご容赦ください。

※金額変更はこちらのフォームからお申し込みください。

*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*—*